Derrière vos lunettes,

un art et des histoires

Au fond, qu’est-ce qu’une paire de lunettes ? « Un produit simple, capable d’aller sur deux oreilles et un nez », selon Léna Arnaud. La jeune créatrice du haut Jura mesure à quel point cet objet du quotidien, vendu chaque année en France à quelque 13 millions d’exemplaires, ouvre à ceux qui le façonnent un champ presque infini de possibles. À quel point aussi le lunetier, le vrai, l’héritier des pionniers moréziens du XIXe siècle, exerce un art subtil et complexe. Même si des grandes maisons et des petites mains aux doigts d’or ont refusé de céder aux sirènes de la délocalisation au tournant du nouveau millénaire, ce savoir-faire s’était en partie éloigné de son berceau, dans le Jura puis dans l’Ain. Il y revient. Par nécessité commerciale, par choix stratégique, par conviction écologique et par amour de l’authenticité de la monture à la française.

Le massif jurassien

se réinvente

Impression 3D, branches aimantées amovibles, matériaux biosourcés, circuits courts, mélanges de matières et de codes, émotion du vintage, réparabilité… Plus que jamais, l’innovation en matière de conception de lunettes bouillonne dans le massif jurassien. L’inventeur de la monture se réinvente. Tous azimuts.

« Aller chez son opticien pour un essai et se faire imprimer sa monture, on y viendra,

j’en suis persuadé »

Guillaume Thuau, cofondateur

avec Marc-Antoine Rubaud

de Baars Eyewear

Le futur ? « Pour nous, ce sera l’impression 3D », assure Guillaume Thuau, cofondateur avec Marc-Antoine Rubaud de la marque oyonnaxienne Baars Eyewear, qui a dépoussiéré le genre en 2016 en résolvant, par le magnétisme, le casse-tête de la fragilité des branches. « Aujourd’hui, avec l’impression, il manque juste la brillance et la transparence. Je crois beaucoup à la fabrication additive, qui ne gâche pas de matière et est adaptable sur mesure. Aller chez son opticien pour un essai et se faire imprimer sa monture, on y viendra, j’en suis persuadé. »

Chez Parasite Design (Saint-Vulbas) et d’autres créateurs du monde entier, la 3D est une opportunité de plus pour redéfinir les looks, les usages.

Bassins pionniers et poumons de la production française avec 2 millions de montures par an sur 2,5, les vallées du Jura et l’Ain ont synchronisé leurs montres ces dernières années. « On va plus loin qu’avant. Nos intérêts sont communs », confirme Joël Thierry, le président du Syndicat des entreprises de lunetterie du massif jurassien (30 adhérents, 1 000 emplois).

« Se regrouper était évident. Vu de l’étranger, le Jura, l’Ain, c’est au même endroit »

Henri Grasset, président de l'association des lunetiers d'Oyonnax

Organisation de la sous-traitance, économie circulaire, circuits courts, formations… Les complémentarités sont partout, les innovations foisonnent. Une bannière commune, celle du « Savoir-faire des lunetiers français », concrétise l’union. Henri Grasset, président de l’association des lunetiers d’Oyonnax (16 membres, 500 emplois), applaudit cette « politique de bassin. Se regrouper était évident. Vu de l’étranger, le Jura, l’Ain, c’est au même endroit. »

Cultiver la proximité ne présente que des avantages. Dont Oxibis (70 salariés, 20 millions d’€ de chiffre d’affaires) a par exemple cherché à tirer parti avec sa gamme « Bref » fabriquée par ses sous-traitants dans un rayon de 30 km autour de Morbier. Cela pèse évidemment sur les coûts, donc sur l’étiquette, plaçant le produit dans « un segment moyen-haut de gamme » très concurrentiel.

De la naissance...

Dans l’univers ultra-concurrentiel de l’optique, que l’on croirait saturé, il y a toujours de la place pour des créations, des créateurs. « Chaque année, on recense une cinquantaine de nouveaux entrants, ce n’est pas fermé », jure Henri Grasset.

Démonstration avec les haut Jurassiens Léo et Léna Arnaud. Ce tandem frère-sœur a lancé sa marque de lunettes solaires « Raised Together » (élevés ensemble, en français) à l’occasion du Mondial de l’optique de Paris 2022 (Silmo), fin septembre. Une nomination aux Silmo d’or et un petit stand dans le village de start-up les ont propulsés dans le grand monde de la lunette. Ils ont grandi dedans, eux les enfants de Daniel Arnaud, cofondateur d’Oxibis.

Leur propre voie, ils la tracent avec un concept « entre mode et sport-performance ». La collection, qui compte au démarrage 12 modèles solaires déclinés en différents coloris et genres (homme, femme, mixte), se distingue par un alliage de codes et de matières au maximum biosourcées.

« Allure urbaine » ; « Lunettes à tout faire »

Derrière une « allure urbaine » et une certaine sobriété conférée par l’acétate, les Raised Together cachent de nombreux éléments techniques : grips, manchons ajustables, pads en caoutchouc, galbe prononcé, grands verres…

Léna Arnaud les qualifie de « lunettes à tout faire », proposées au départ entre 115 et 165 €.

... A la renaissance

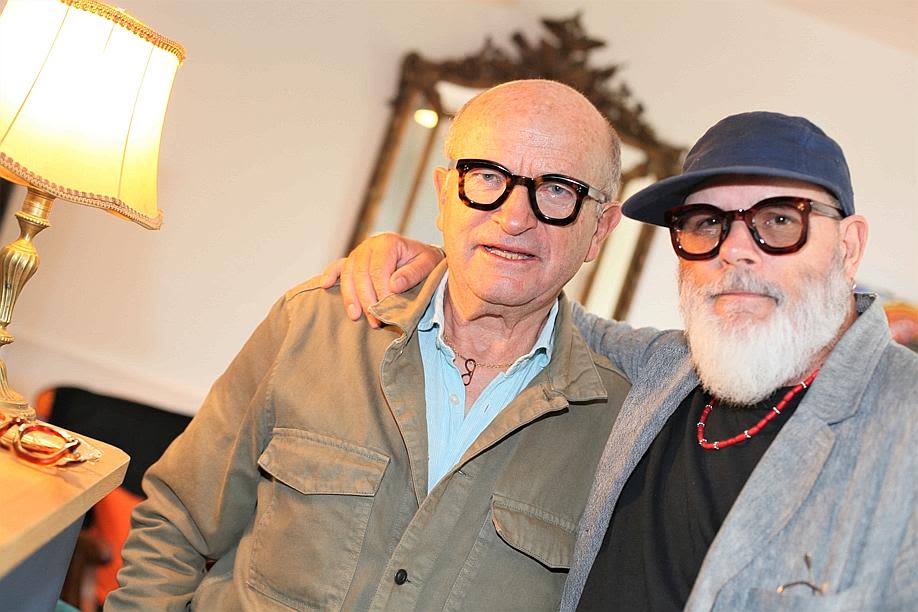

La simplicité, c’est la garantie d’être intemporel. Cela a de la valeur. La preuve avec la (re)naissance récente de la marque Max-Pittion. Cette maison historique du peigne puis de la lunetterie oyonnaxienne vient de partir à la conquête de Tokyo, sous l’influence d’un designer américain, Tommy O’Gara, tombé sous le charme des lignes vintage de ses collections des années 1950.

« Max-Pittion n’était pas une marque », rappelle Bernard, le fils de l’industriel décédé en 2009. Elle l’est devenue récemment quand, en 2012, un artiste américain a proposé un “deal”, une licence, pour relancer une production. Dont la conception avait été confiée à l’époque à… Tommy O’Gara. Mais l’histoire a tourné court au bout de cinq ans.

Le designer installé au Japon, lui, y croit. Dur comme fer. Il relance donc le processus, avec une série limitée pour le centenaire de la naissance de Max Pittion. Dans un second temps, deux collections made in France et sur-mesure sont à l’agenda.

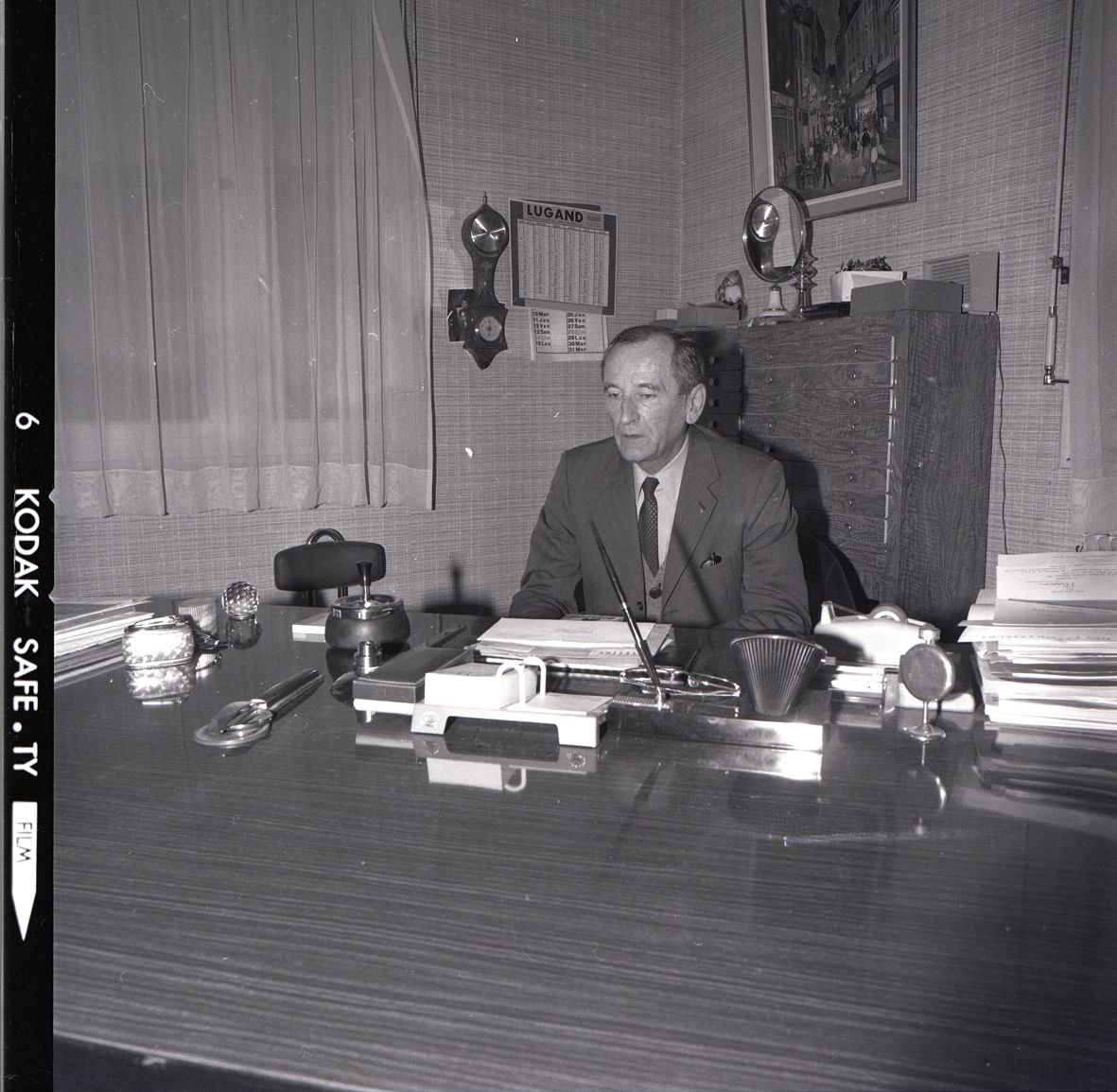

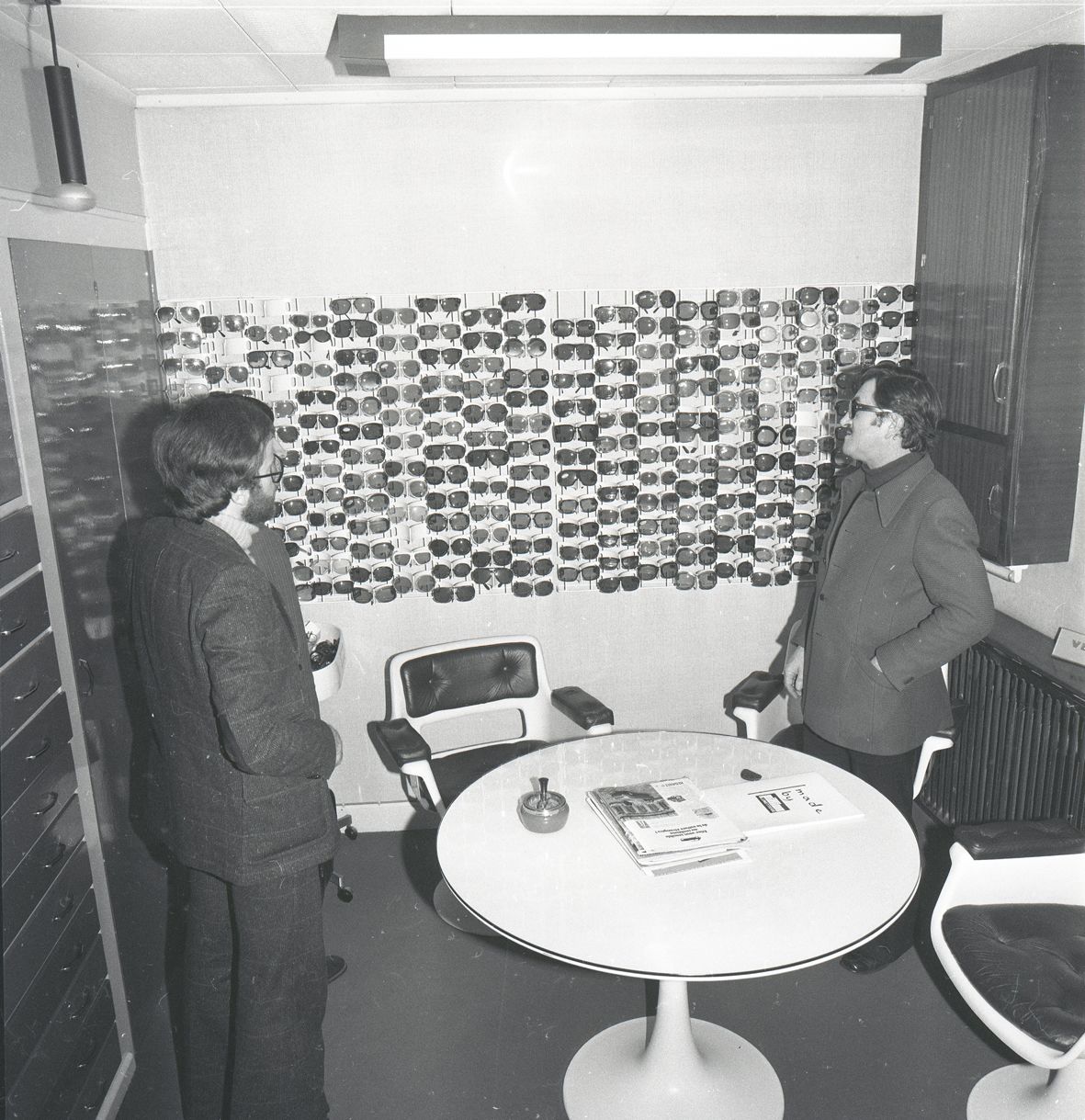

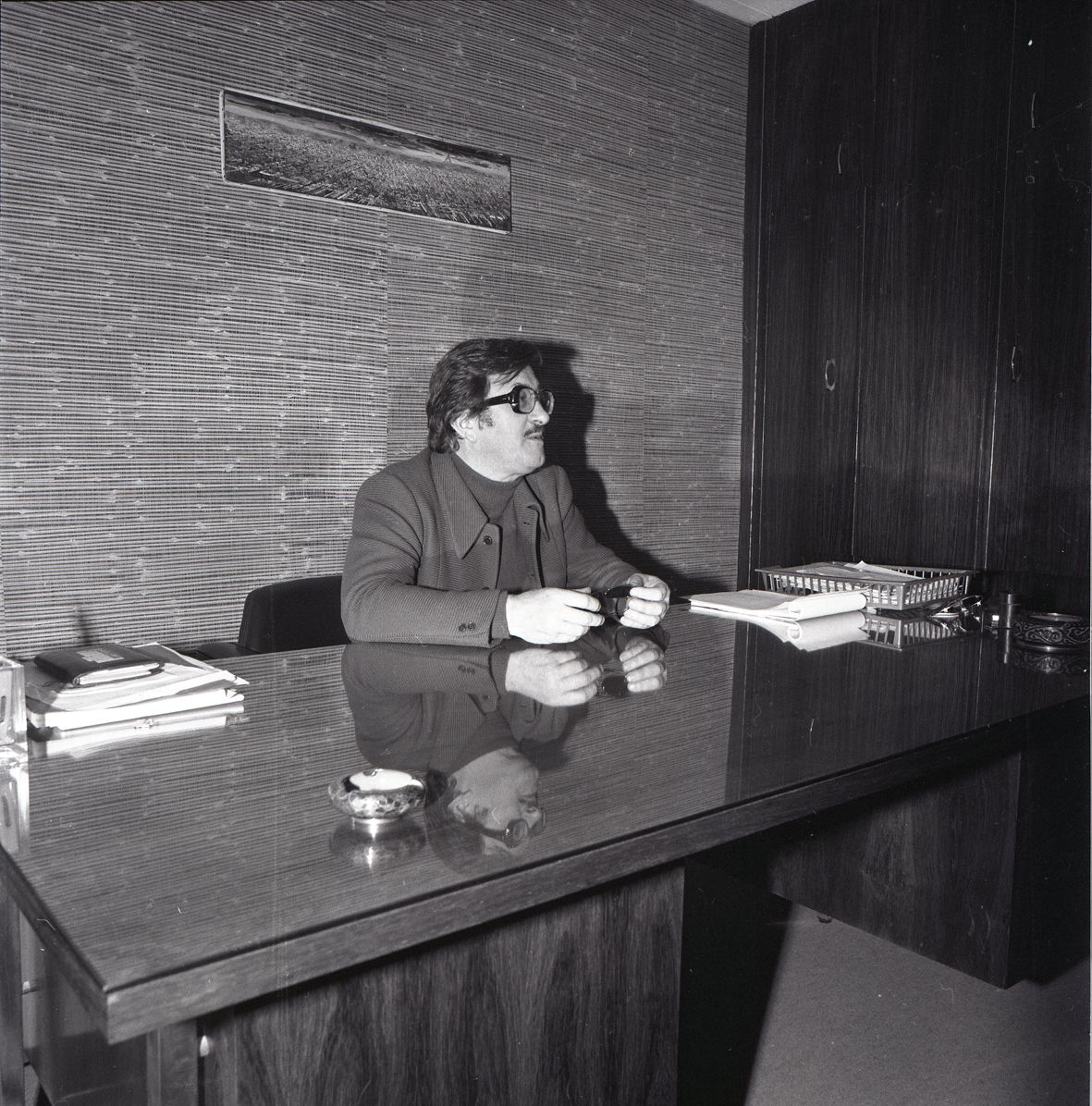

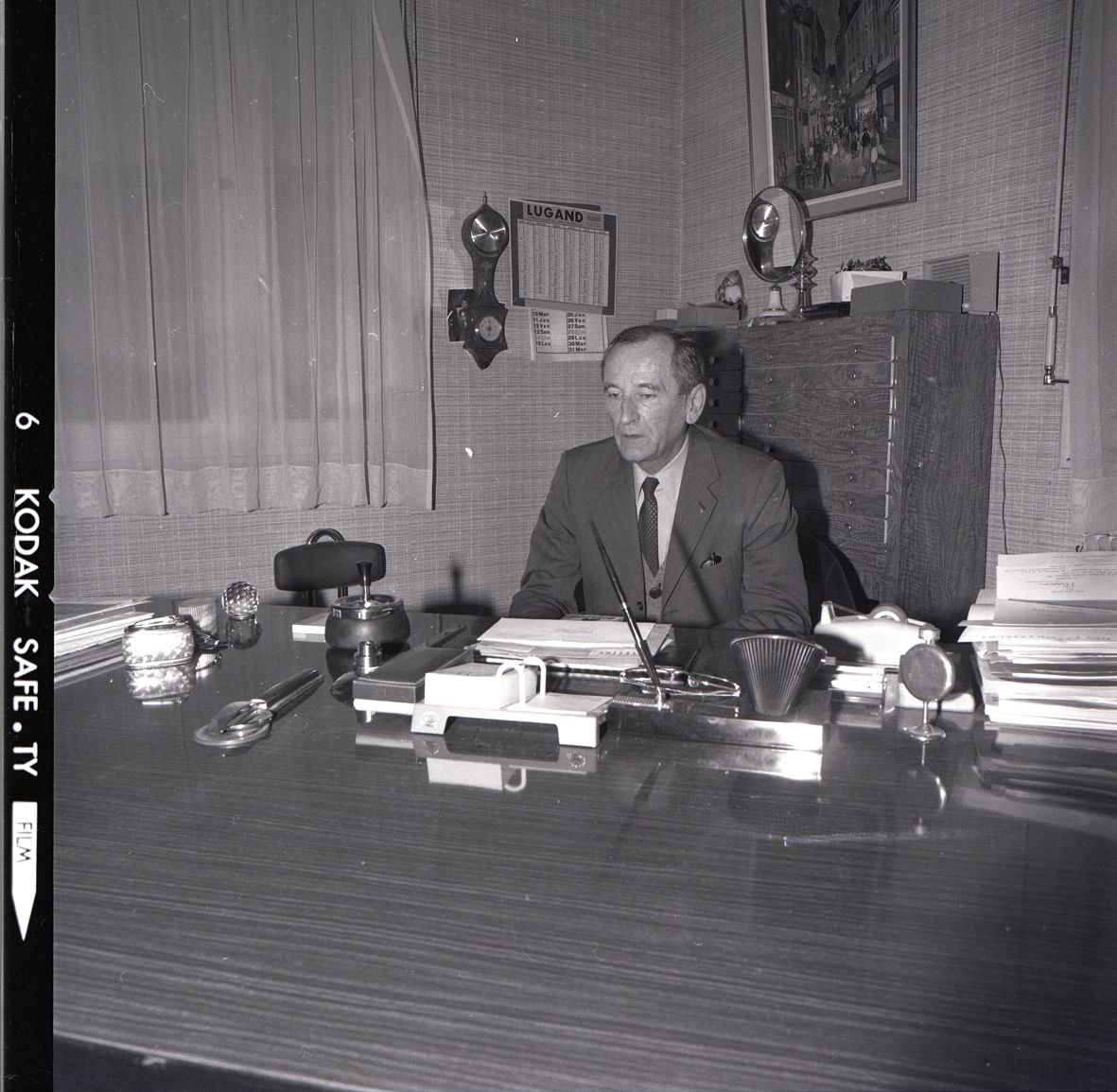

Max et Bernard Pittion. Archive Progrès

Max et Bernard Pittion. Archive Progrès

Max et Bernard Pittion. Archive Progrès

Max et Bernard Pittion. Archive Progrès

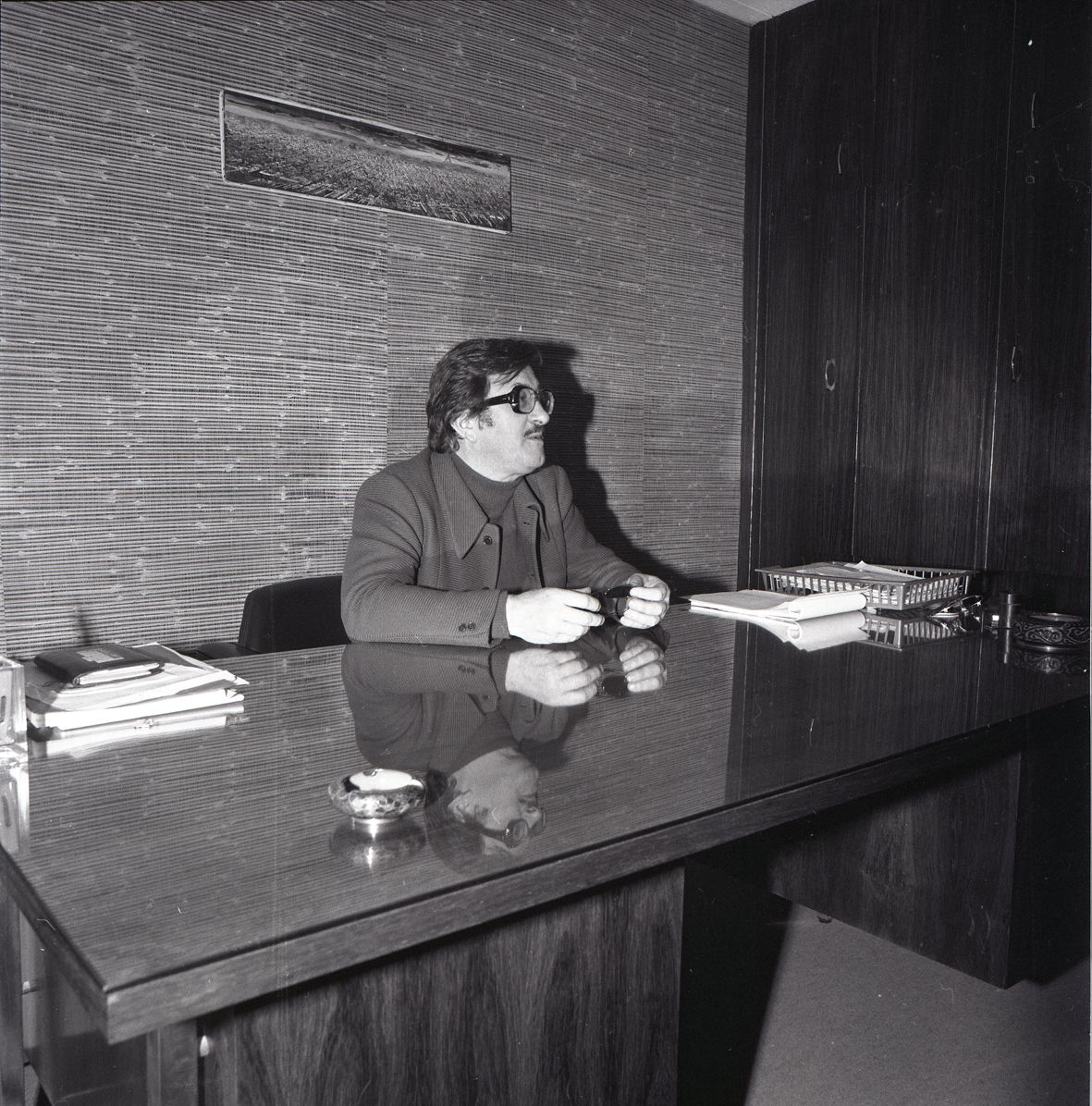

Bernard Pittion. Archive Progrès

Bernard Pittion. Archive Progrès

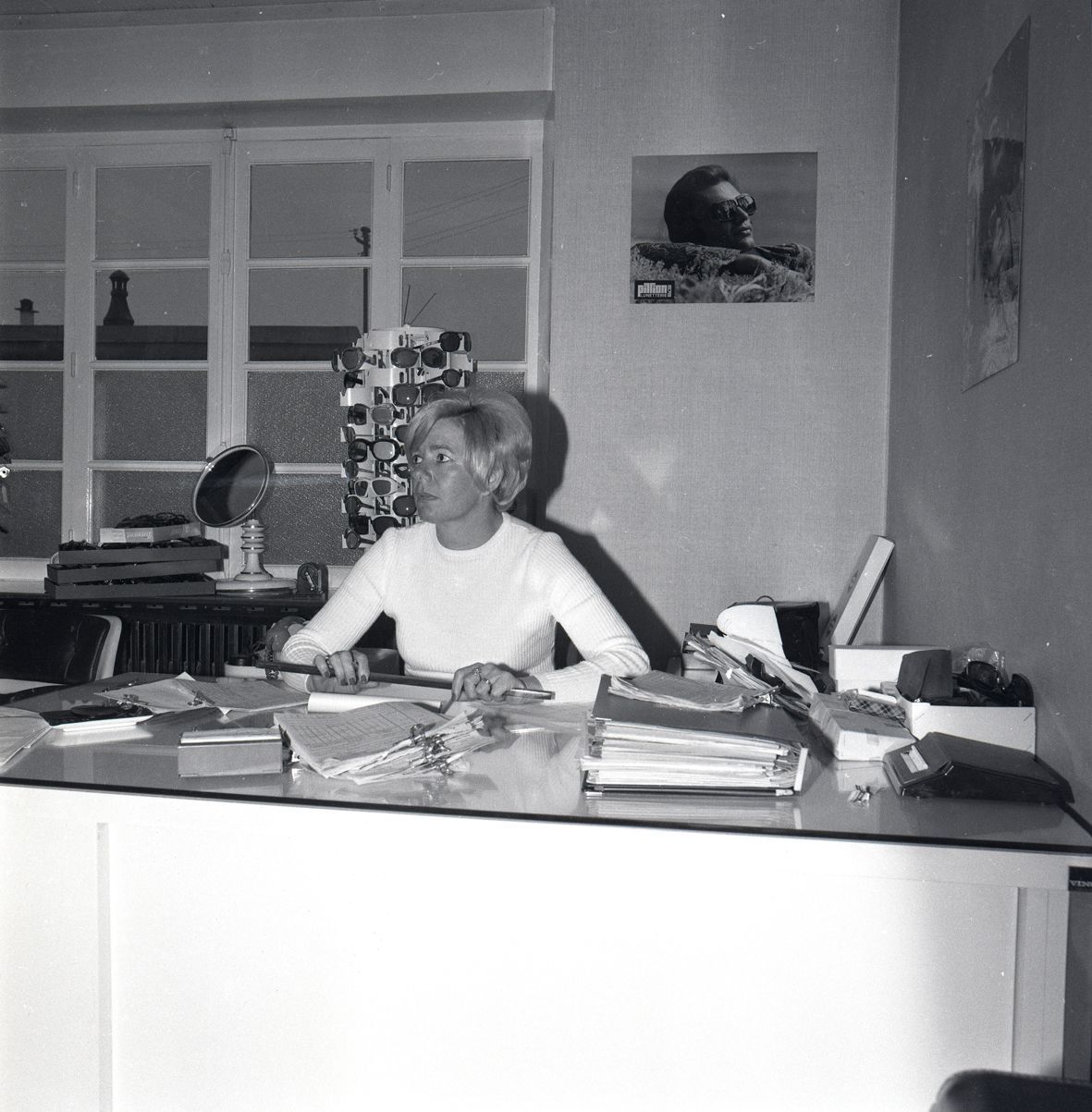

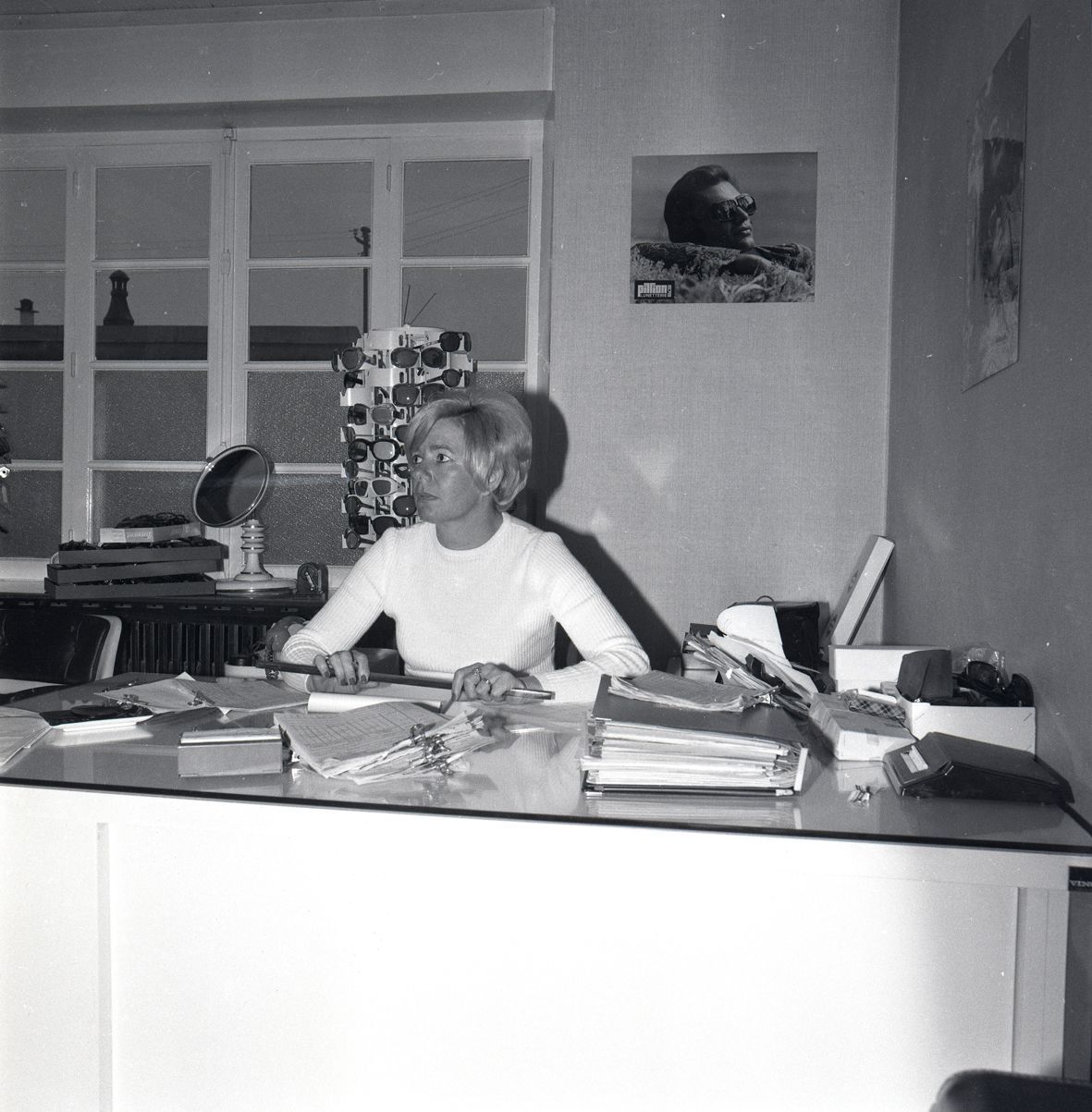

Jeannine Jollet, directrice commerciale. Archive Progrès

Jeannine Jollet, directrice commerciale. Archive Progrès

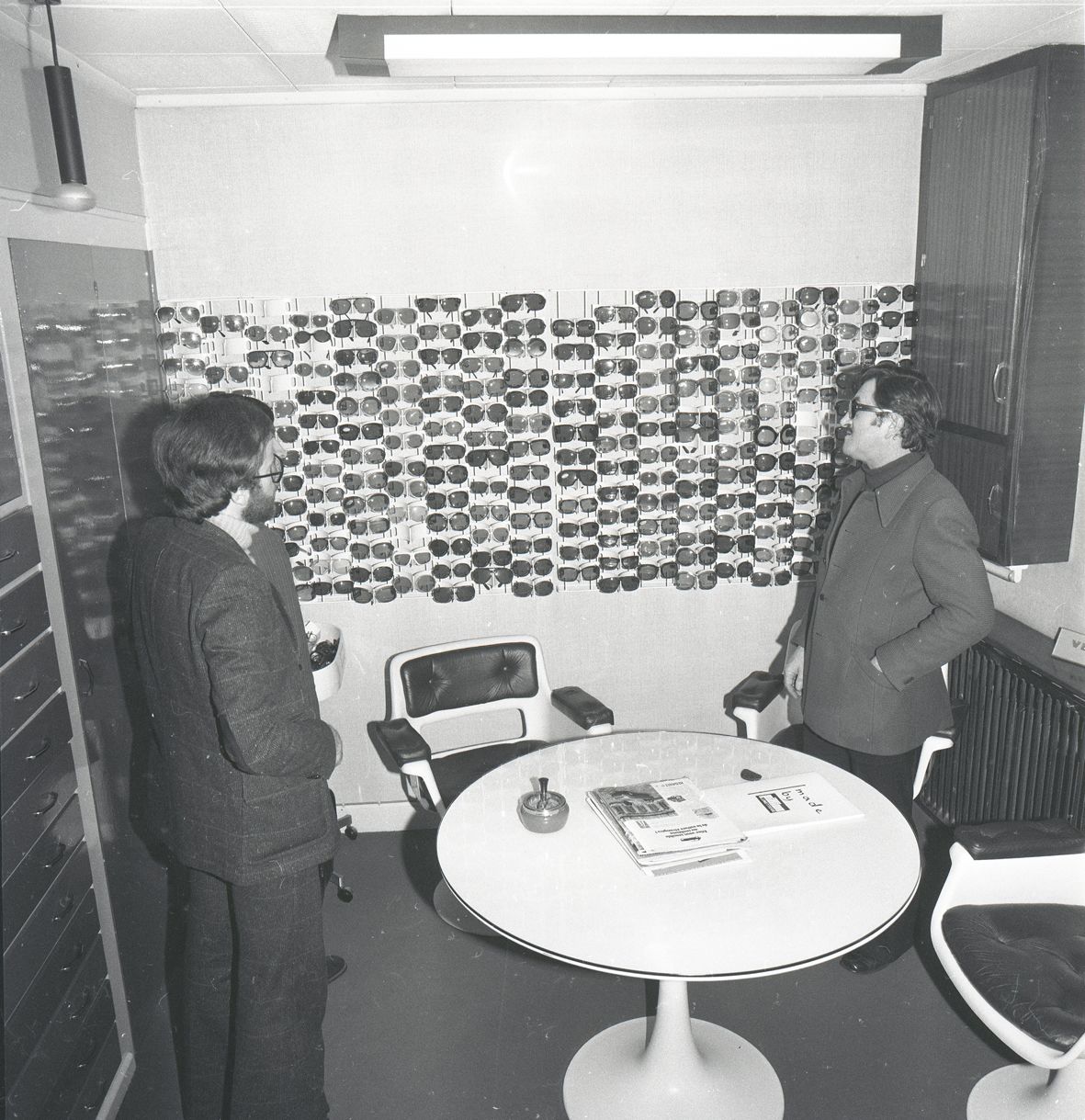

Maurice Jacquiot, patron de la lunetterie Bouvier-Jacquiot et alors Président de la Section Lunetterie de la Chambre syndicale des Plastiques d’Oyonnax. Archive Progrès

Maurice Jacquiot, patron de la lunetterie Bouvier-Jacquiot et alors Président de la Section Lunetterie de la Chambre syndicale des Plastiques d’Oyonnax. Archive Progrès

Un rayonnement mondial

Une ambition luxueuse qui se reflète dans les tarifs : « 850 à 950 € la paire », pose le designer. Il promet la perfection. « Zéro défaut. Vos petits-enfants pourront les porter. »

En septembre 2022, l’Américain est venu à Oyonnax s’imprégner de cet « héritage » qui le fascine tant. Il n’a pas été déçu, qualifiant d’« incredible » les murs noircis de la Grande Vapeur (visibles sur son compte Instagram) et la route du lac Genin. « Là où je vis au Japon, c’est une vallée, aussi belle qu’ici. »

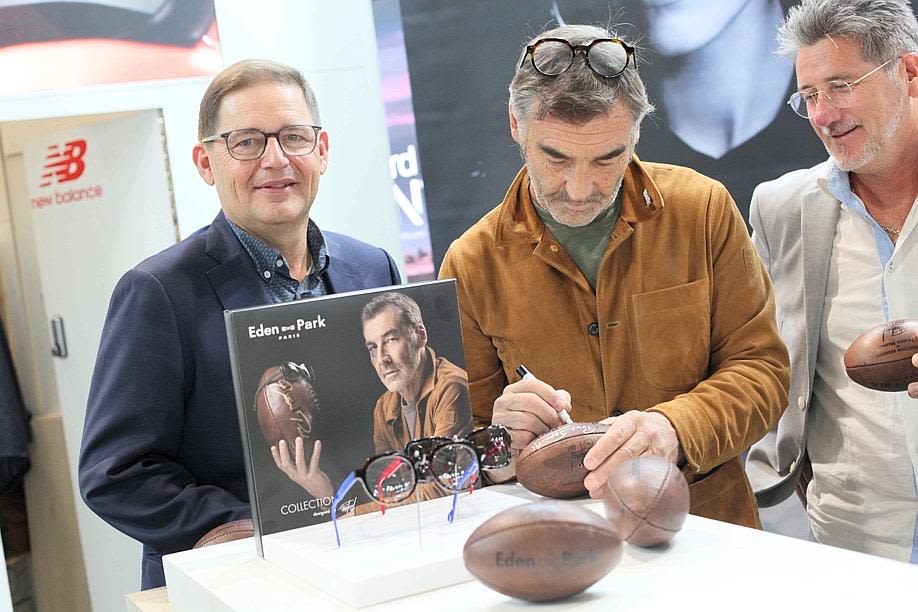

La dimension internationale de la lunette française se mesure au portefeuille de marques dont disposent des maisons comme Grosfilley (Azzaro, Lancel, Chantal Thomas…) ou Grasset (Eden Park, IKKS, NB, Bensimon...), du rayonnement d’institutions comme Julbo, Morel, Zenka ou L’ Amy Luxe.

Le mouvement

des relocalisations

Voyant son âge d’or lui filer entre les doigts dans les années 1990, la lunetterie française se convertit au low cost. Au made in China. « Ce fut sauvage et brutal. Une erreur stratégique monumentale », estime aujourd’hui Denis Blin, patron de Modern’Optique à Oyonnax. « L’Italie, elle, a continué d’entretenir son tissu industriel. » S’en est suivi un cycle noir de licenciements, de fermetures, de chômage.

« J’ai souvenir d’un Silmo

où il n’y avait

que des montures métalliques… »

Fabrice Poncet, de Créations Poncet

Fabrice Poncet décide alors d’aller à contre-courant. Cet artisan spécialisé dans la décoration fonde à ce moment-là son propre atelier à Oyonnax, Créations Poncet, aujourd’hui animé par 30 salariés. « C’est surtout la production métal qui est partie, car l’Asie était à fond là-dedans et la demande aussi. J’ai souvenir d’un Silmo où il n’y avait que des montures métalliques… » Les pros de l’acétate font le dos rond, en attendant l’heure du « rééquilibrage ». Qu’un sursaut s’opère.

« C’était soit on délocalisait,

soit on mourrait »

Christelle Bondet

L’histoire de l’entreprise oyonnaxienne Bondet est à ce titre éclairante. En 2006, plus rien ne va pour ce sous-traitant. Direction la Tunisie. « C’était soit on délocalisait, soit on mourrait », se souvient Christelle Bondet.

Douze ans plus tard, machine arrière toute : Pierre Bondet décide de tout rapatrier. Un véritable « retour aux sources », « un virage à 180° ». L’entreprise fonde sa propre marque, ne travaille plus qu’avec des matériaux biosourcés ou recyclés, mais s’astreint à pratiquer « des prix abordables », autour de 100 €, dans le panier B, remboursé par la Sécurité sociale à hauteur de 60 %.

« L’éco-conception, les matières recyclées ou biosourcées, les filières courtes… J’y crois »

Joël Thierry, président du Syndicat

des entreprises de lunetterie

du massif jurassien

Rester ou redevenir local crédibilise la dimension écoresponsable de la filière tricolore. Selon Jean-Charles De Lemps, figure de la lunetterie oyonnaxienne, la proximité des entreprises françaises garantit « une meilleure empreinte carbone » et « une réactivité, une qualité de service pour les opticiens. Exemple : j’ai cassé ma branche ; je l’ai 48 heures plus tard… » Sans faire le tour du globe dans un porte-conteneur. « L’éco-conception, les matières recyclées ou biosourcées, les filières courtes… J’y crois. Ce n’est pas du greenwashing. Les consommateurs aussi le réclament », approuve Joël Thierry.

Un nouveau monde post Covid-19 ?

La crise du coronavirus a agi comme un accélérateur phénoménal. « Le Covid a eu un vrai bénéfice : il a ouvert les yeux aux gens », sourit Bérengère Evain, Meilleur ouvrier de France (MOF) lunetière. « Dans tous les pays, ils ont été pris en otage par les importations. On voit les usines revenir. Il faut maintenir cette dynamique. »

Denis Blin se souvient : « Nous avons tous été submergés de commandes. Cette dépendance chinoise était devenue mortelle pour nos clients. »

Le mouvement vers l’Hexagone ne doit cependant pas être considéré comme un acquis éternel. Plusieurs menaces rôdent. La problématique du recrutement (que l’on évoquera plus loin) en est une. « Soit on ne peut pas prendre des marchés ; soit cela encourage à un retour à la délocalisation, en Asie. C’est radical… », soupire Henri Grasset.

Et nul ne sait où s’arrêtera l’inflation née en 2022. « Sur les composants, sur les énergies, sur les délais, sur les prix… Qui va payer ? Les frais de transport ont par exemple été multipliés par quatre ou cinq », grimace Daniel Arnaud. « Impossible de répercuter ces hausses sur les prix de nos produits. Heureusement que l’entreprise avait des fonds propres grâce aux bonnes années précédentes, mais nous sommes inquiets pour l’ensemble de la profession. »

Le péril guette : la conjoncture a eu raison de Fidela 1820, l’une des plus anciennes enseignes de Morez, en décembre 2022. Cette liquidation judiciaire est venue raviver la mémoire d’autres traumatismes dans la cité lunetière. Ceux de L’Amy en 2020 dont le plan de redressement s’est soldé par une vague de licenciements, et surtout de la liquidation judiciaire de Logo fin 2016 au terme de laquelle 172 personnes ont perdu leur emploi.

Made in France, mode d'emploi

« S'il suffit de mettre deux vis

en France pour que ce soit

du made in France... »

Malory Bouillod, commerciale chez Bondet

La lunette de fabrication 100 % française est bel et bien de retour. Sous diverses appellations, avec ou sans label. L’une d’elle, le fameux « made in France », cristallisait toutes les critiques chez les fabricants vertueux. « S’il suffit de mettre deux vis en France pour que ce soit du made in France… », soupire Malory Bouillod, commerciale chez Bondet, dont le credo est clair : « Revoir français ». La société a rejoint en 2019 la famille des “Origine France garantie (OFG)”, un label vraiment exigeant.

Baars, Thierry SA, Vuillet-Vega, Roussilhe, Modern’Optique… La certification OFG, numérotée, se répand. Elle se fonde sur un référentiel spécial et deux critères : « Au moins 50 % du prix de revient unitaire du produit est acquis en France, de même que ses « caractéristiques essentielles ». Le processus de fabrication d’une monture ne tolère qu’une dérogation : les matières premières brutes et les pièces détachées (comme la visserie) ne proviennent pas obligatoirement de France.

L’Origine France garantie représente pour eux un coût et une contrainte. Avec des audits annuels de trois jours où tout est décortiqué (bons de livraison, quantités produites, fournisseurs…). « Le souci, selon Denis Blin, c’est que les opticiens ne font pas tous la différence avec le made in France… »

Le flou juridique s’est aujourd’hui dissipé. Les autorités douanières ont correctement resserré les boulons, à en croire plusieurs lunetiers. Un professionnel reconnu observe : « Et celui qui serait pris la main dans le sac le payerait très cher en terme d’image de marque. Il pourrait couler. »

Le « vrai » français reste porteur. « Plus 50 % de pièces (8 000) et de chiffre d’affaires (4 millions d’euros) entre janvier et septembre 2022 » pour Modern’Optique et sa marque Paragraphe. L’authenticité ne se résume pas au tampon OFG. Anacolé, la griffe de Créations Poncet, estampille ses pétillants modèles en acétate de la mention « 100 % fait main en France à Oyonnax » ; non loin de là, à Arbent, Sonia B. Design fabrique écoresponsable et vraiment « 100 % français. ».

Vive les Entreprises du patrimoine vivant (EPV)

Au royaume des savoir-faire, les « Entreprises du patrimoine vivant (EPV) » sont reines. Ce label d’État, qui récompense « l’excellence » de près de 1 500 sociétés industrielles et artisanales, a été à ce jour octroyé à six ateliers de l’Ain et du Jura : Vuillet-Vega, Gouverneur Audigier, Lucal, Optisun, Maison Henry Jullien (L’Amy Luxe) et Thierry SA. Il y a chez eux quelque chose de l’ordre de l’ancestral.

« Notre savoir-faire s'oublie, [...]

nous ne devons pas le brader »

Philippe Girod, de la marque

Gouverneur Audigier

Prenons Gouverneur Audigier, fondée par Clément Gouverneur à Morez en 1878. La marque, rachetée par Philippe Girod en 2014, cultive une certaine idée du luxe et du local.

« La monture, de A à Z, vient de 25 km autour de l’atelier. Même les vis sont sur mesure. Oui, on a besoin de perfection », s’enthousiasme la MOF Béréngère Evain, qui a collaboré à une collection très haut-de-gamme, nommée Ouroboros. Corne, or, nacre et bois précieux s’entremêlent délicatement. Comptez 3 000 € pour cette petite merveille fabriquée à la demande.

« Notre savoir-faire s’échappe, s’oublie. Il est très réputé dans d’autres pays, comme le Japon. Nous ne devons pas le brader. » Philippe Girod se joint à la MOF pour revendiquer le qualificatif de « résistants du savoir-faire français ».

A Oyonnax, deux autres EPV, Lucal et Optisun, captent moins la lumière mais n’en sont pas moins brillants. En mettant leur maîtrise absolue au service des concepteurs du monde entier en quête de véritable.

Pas étonnant dès lors, de retrouver le patron de Lucal, Jean Calamand sur le stand de Parasite Design, dont la lunette « bijou de visage » venait de décrocher un Silmo d’or, cette récompense décernée au Mondial de l’optique. La patte Lucal, on la retrouve aussi dans les produits Baars, ou encore la collection écoresponsable ONEO d’Atol (également OFG).

Retour

aux sources

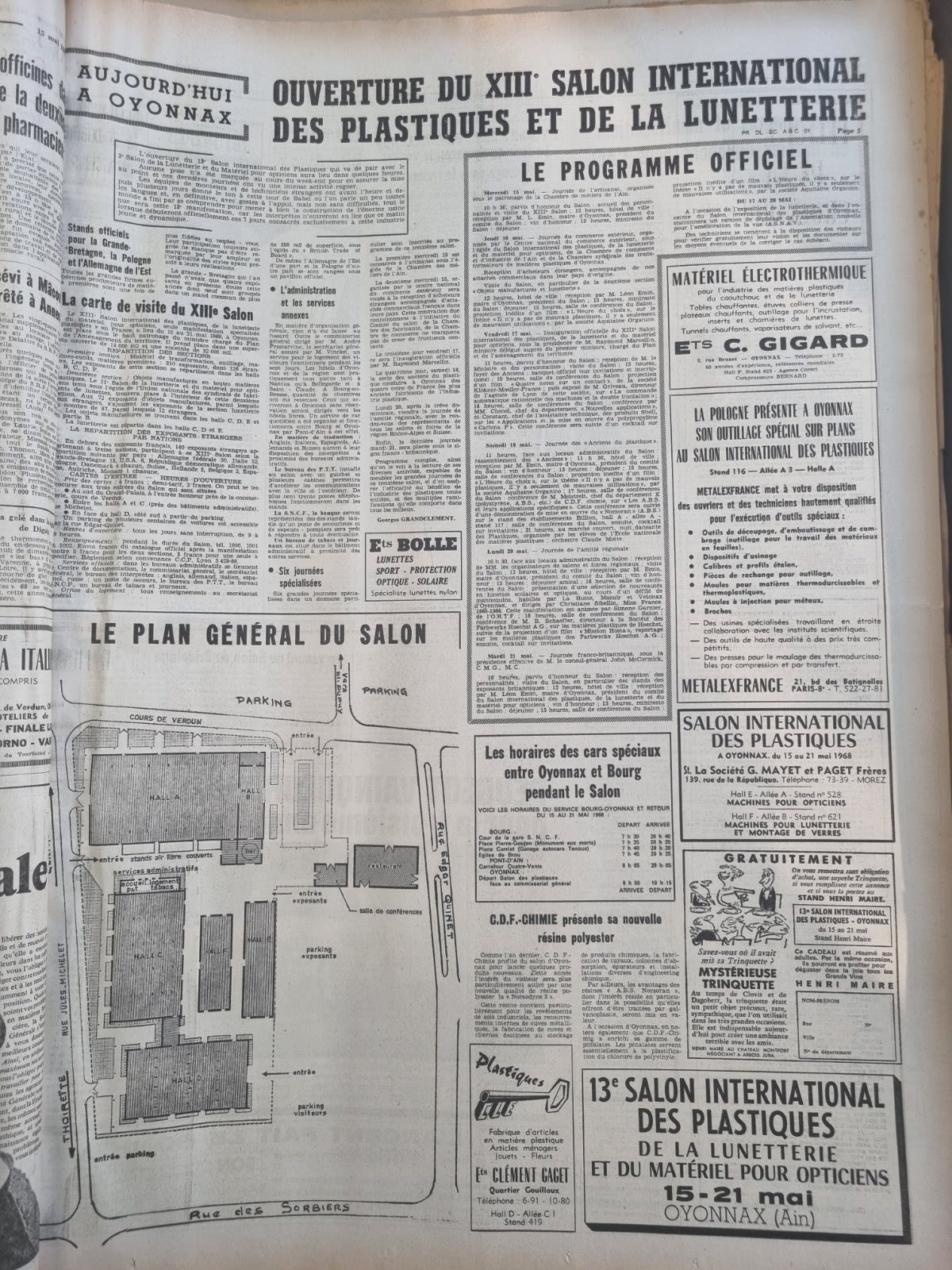

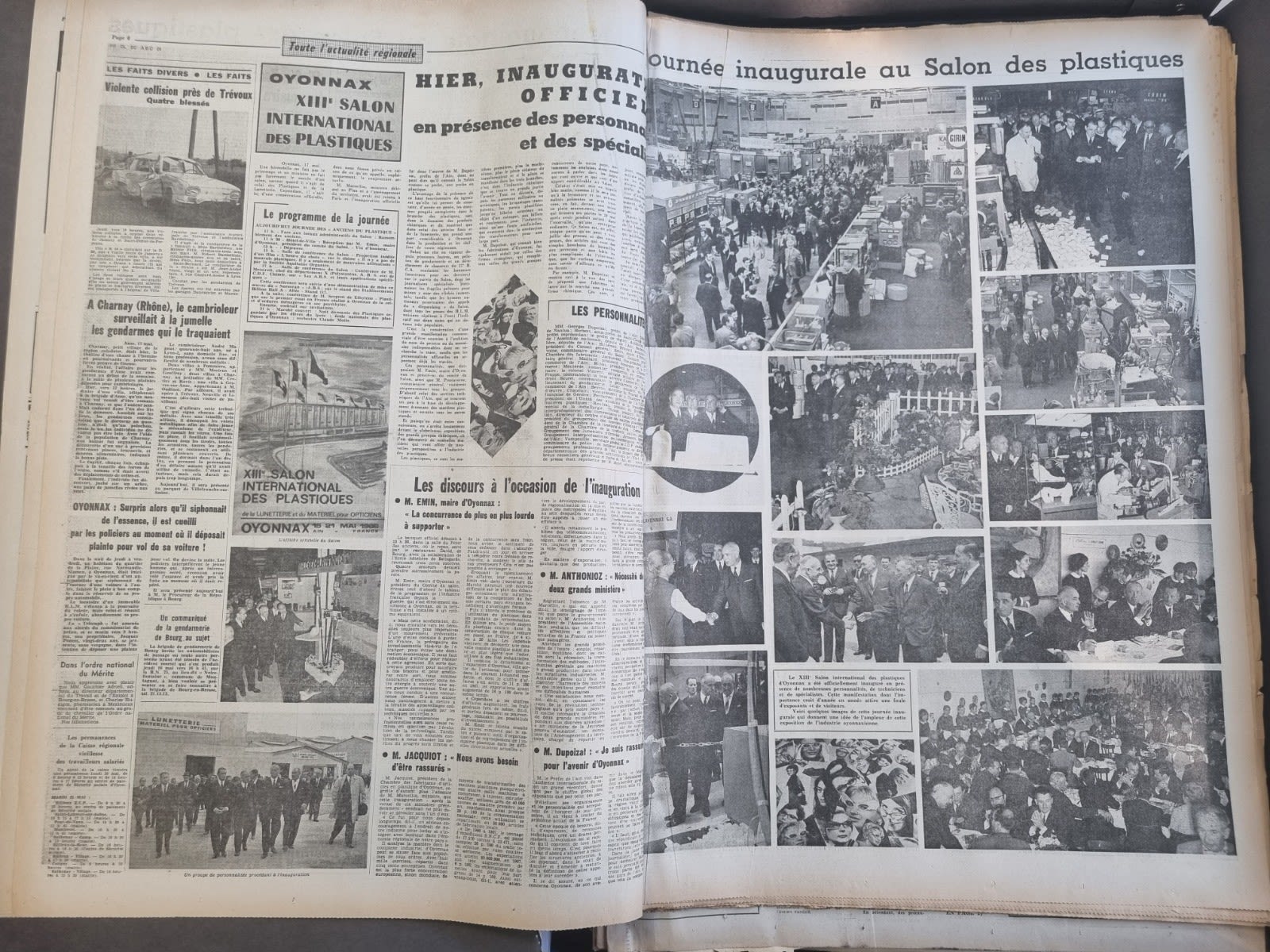

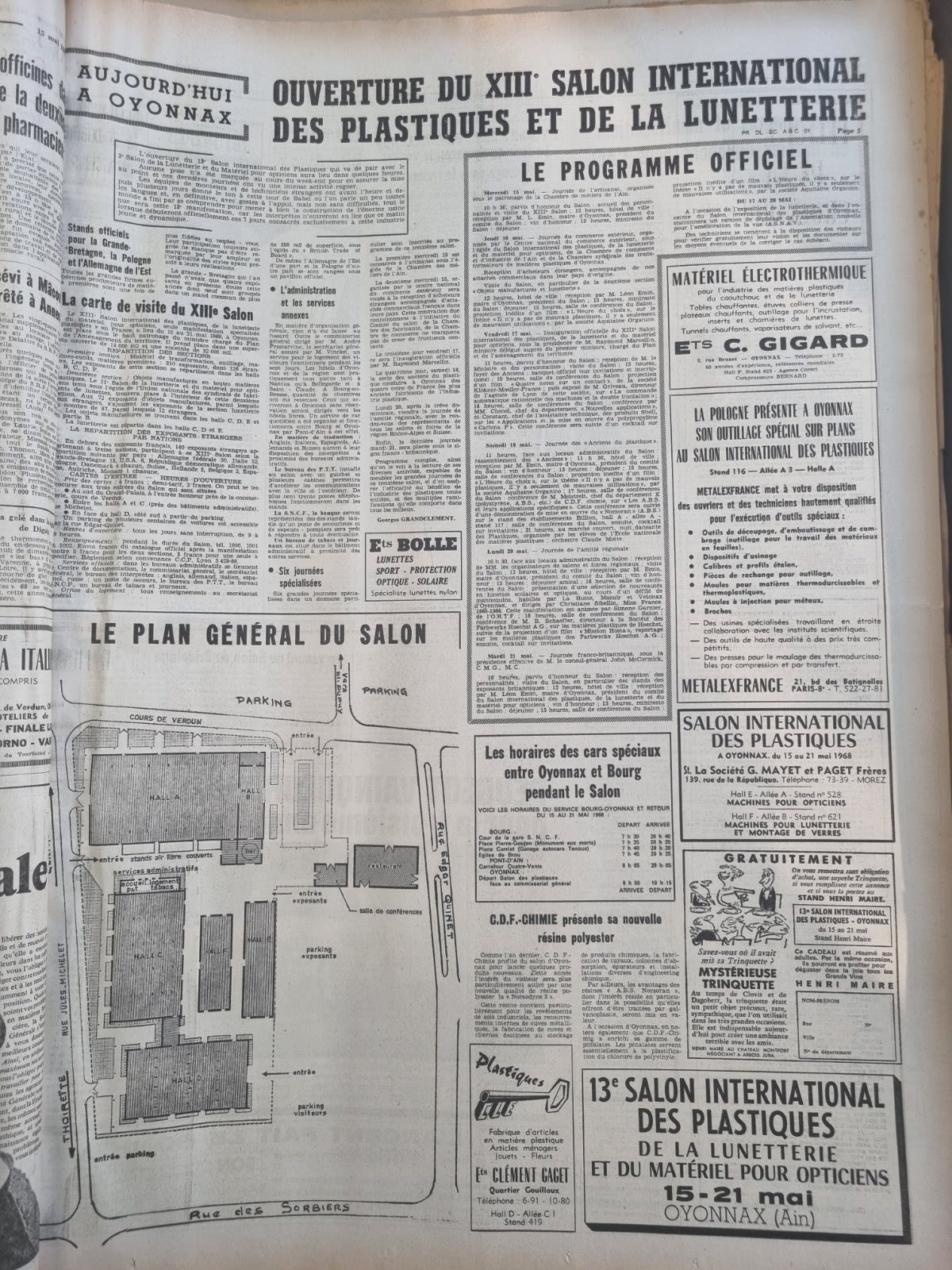

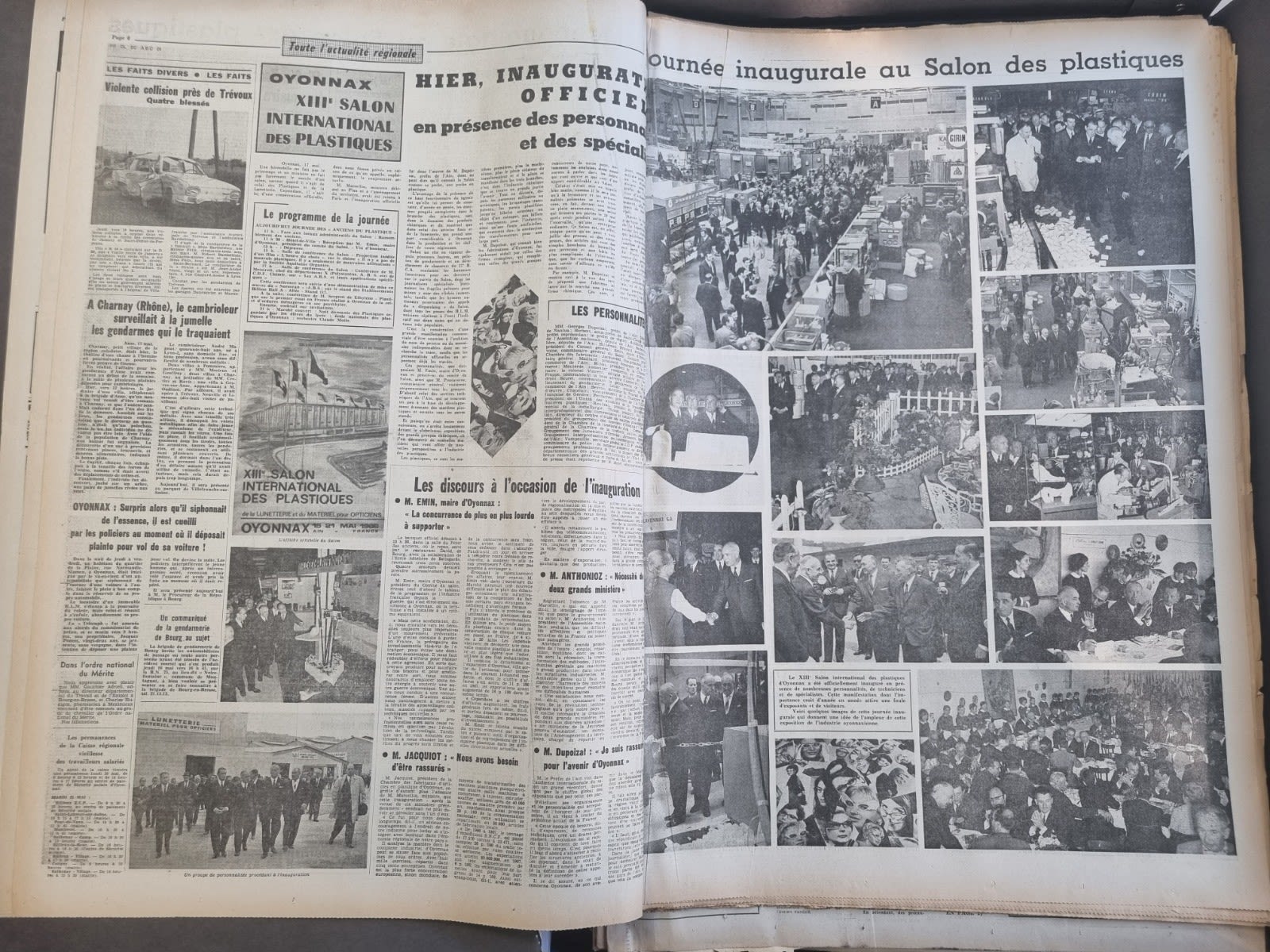

Archive du Progrès en mai 1968.

Archive du Progrès en mai 1968.

Tout commence à Morez…

La lunetterie régionale est une grande histoire depuis ses débuts au XIXe siècle à Morez. La quête de l’amélioration de la vue, dont les plus lointaines traces remontent à l’Antiquité, s’avère difficile à dater. En revanche, le concept des bésicles, composées de deux lentilles cerclées, remonterait au XIIIe siècle. Morez revendique la paternité de l’industrialisation de cet objet passé « du médical à l’artisanal, avant de devenir un objet de mode » comme le définit l’artisan-formateur oyonnaxien Patrice Pointet.

11 millions de montures usinées

en 1882

En 1796, un maître cloutier morézien, Pierre-Hyacinthe Caseaux, réalise une première monture en fil de fer. Il en produira ensuite environ 300 douzaines par an, ouvrant la voie à une épopée industrielle capable dès 1848 d’usiner 720 000 montures, puis 11 millions en 1882 ! Au fil des décennies, la constellation d’ateliers d’antan laisse place à un épais tissu d’entreprises.

Depuis 2003, le musée de la lunette à Morez retrace cette aventure unique, avec une collection de 2 500 pièces exceptionnelles, du monde entier. Elle s’enrichit encore, don après don. Alessandro Spiezia, l’opticien du pape François, y est même allé du sien le 5 juillet 2022 en remettant un modèle ayant appartenu à la muse et épouse du célèbre réalisateur italien, Federico Fellini.

Puis Oyonnax se reconvertit

Le haut Bugey voisin, où les techniques des ornements de coiffure et la maîtrise du plastique font vivre toute une vallée unie par la même fibre industrielle, va se convertir à la lunette. A la faveur de l’invention du celluloïd et de l’effondrement du peigne provoqué par la mode des cheveux courts dans les années 1920, la fièvre optique s’empare de la ville. Et ne la quittera jamais. Non inflammable, l’acétate de cellulose y acquiert ses lettres de noblesse. Il se tord, se colore, se pare pour répondre la folie créatrice des designers aindinois, au service de toutes les modes.

« Les lunettes

les plus fantaisistes et créatives

des années 1950-1970, c’est ce qui

a fait l’originalité,

la renommée d’Oyonnax »

Virginie Kollmann-Caillet, conservatrice

du musée du Peigne

et de la Plasturgie

Le XXe siècle a du génie, l’évolution constante des techniques de production des montures en atteste : manuelles, à l’emporte-pièce, par usinage, sur machine à commande numérique, par injection… Se plonger dans les collections du musée du Peigne et de la plasturgie d’Oyonnax, fortes de 2 000 paires, revient à voyager dans le temps. Sa conservatrice Virginie Kollmann-Caillet en a dévoilé un aperçu au Silmo, soit une cinquantaine de pièces. « Essentiellement tournées vers la lunette oyonnaxienne en matière plastique, les plus fantaisistes et créatives des années 1950-1970. C’est ce qui a fait l’originalité, la renommée d’Oyonnax. À la fois dans le savoir-faire, mais aussi dans la transmission des techniques utilisées pour les ornements de coiffure. »

Transmettre à tout prix

Morez, épicentre de l'apprentissage

Bérengère Evain estime qu’« il ne faut pas brader le savoir-faire français », quitte à ce que les prix s’envolent. Avec l’aide des gardiens du temple : les maîtres lunetiers, qu’ils soient encore en entreprise, dans la transmission à l’image de Patrice Pointet à Oyonnax ou de l’école des Meilleurs ouvriers de France (MOF) lunetiers, ouverte à Morez depuis 2011. Son stand d’initiation ne désemplit jamais au Silmo. Signe que le mouvement qui voit les opticiens (re)devenir des artisans a encore de beaux jours devant lui.

Le parcours de Bérengère Evain en est justement l’illustration parfaite. « J’étais une opticienne “vendeuse” de lunettes, et puis en 2015, j’ai fait mon premier stage chez les MOF à Morez. » Une révélation. Quatre ans plus tard, elle devenait la première femme MOF en lunetterie. Il ne lui restait plus qu’à boucler la boucle en intégrant l’équipe pédagogique qui lui avait tant appris.

L’un de ses fondateurs, Jacques Depussay, lui aussi ex-opticien, a travaillé dans le design pour Essilor puis chez Marius Morel, avant d’enseigner au lycée Victor-Bérard de Morez. « Les écoles d’optique ne forment plus à la lunetterie », disait-il au Progrès en avril 2022. « Du moins en pratique. Or, un opticien a besoin de savoir raccourcir une branche, recoller des plaquettes, changer une charnière ou un pont coupé en deux… Il doit pouvoir réparer une monture cassée. »

Réduite à un Bachelor (bac+3) lunetier créateur, l’insuffisante offre de formation en lunetterie tracasse toute la filière tricolore. « Autrefois, dans les années 1980-1990, il y avait un CAP optique-lunetterie à Oyonnax », se souvient Henri Grasset. Les actuels bac pro et BTS opticien-lunetier du lycée de Morez ne forment pas d’ouvriers mais leur complémentarité et leur filiation avec l’industrie locale apparaît évidente.

Nicolas Lelièvre, un élève de 2e année de BTS croisé dans les allées du Silmo 2022, confirme : « Mon objectif est de devenir opticien créateur. » A son côté, Arnaud Debrand. Le nouveau proviseur de ce vénérable établissement inauguré il y a 90 ans, où se côtoient 850 élèves et 110 professeurs, s’enthousiasme de voir tant de « passionnés » dans cette filière, de tisser « des liens » avec les MOF, et de stimuler les « interactions » avec la profession. Qui rêve d’une nouvelle formation dans le Jura, ébauchée récemment par l’État.

Patrice Pointet, le maître artisan devenu formateur

Dans son atelier d’Oyonnax, l’artisan-formateur Patrice Pointet voit défiler 20 à 25 apprentis du monde entier chaque année, qu’il recroise ensuite au Silmo. Comme la jeune créatrice parisienne Maïwax, inspirée par des matériaux d’origine africaine (coquillages cauri, étoffes wax…) et avec laquelle il partageait un petit stand à l’automne.

« Très peu de personnes savent encore faire

une lunette de A à Z »

Patrice Pointet

Tous viennent chercher l’art du fait main, en s’amusant. « Très peu de personnes savent encore faire une lunette de A à Z. Encore moins avec le numérique », déplore-t-il. Lui, l’ancien de chez Bollé dessine à main levée, découpe à la scie sauteuse oyonnaxienne, manie le tour à canneler, met l’acétate dans tous ses états, conserve précieusement vieux outils et méthodes d’antan, expérimente au risque de verser dans l’extravagance… « J’aime faire des lunettes immettables ! », sourit l’explorateur, également ambassadeur de la singularité naturelle et industrielle du haut Bugey. « Mon père disait : “Ici, à Oyonnax, dans le temps, on n’avait pas d’ingénieurs mais des ingénieux.” Tout le monde voulait faire mieux. Si quelqu’un avait un projet, il y avait toujours une solution. » Cette intelligence de la main définit Patrice Pointet, l’enfant dyslexique qui taillait « dans le savon de Marseille dès l’âge de 7 ans ».

La pénurie de main d’œuvre qualifiée

Aujourd’hui, la filière offre près de 1 500 emplois directs et indirects dans l’Ain et le Jura. Le Jura concentre « environ 55 % de la production française », estime Joël Thierry. « Après, c’est le bassin d’Oyonnax à 35 % et le reste est disséminé sur le territoire (Loire-Atlantique, Eure, Paris…). » Henri Grasset note aussi que « 80 % des postes sont aujourd’hui occupés par des femmes ».

« Pour nous, la proximité de la Suisse

est un problème »

Joël Thierry, président du Syndicat

des entreprises de lunetterie

du massif jurassien

Ils sont loin d’être les seuls, mais les industriels de la lunette traînent un boulet au pied. La pénurie de main d’œuvre qualifiée. Malgré la formation interne, il manque selon Joël Thierry « une cinquantaine de personnes à Morez, 70 avec Oyonnax ». « Pour nous, la proximité de la Suisse est un problème. Avec une aspiration des compétences techniques et des recrutements. En plus, il y a un effet ciseau lié à la pyramide des âges, les départs à la retraite. Un bac +3 avec cinq ans d’expérience, payé ici 3 700 €, peut

doubler son salaire ! »

Chez Bondet par exemple, on explore toutes les pistes pour trouver la relève, à qui transmettre un savoir accumulé depuis le 1er mai 1929. Travailler la lunette dans les règles de l’art « à l’oyonnaxienne » implique de le faire… à Oyonnax. Or le haut Bugey demeure une « terra incognita » coincée entre Genève et Lyon, ce qui la pénalise pour attirer des talents, tous métiers confondus.

« Si on ne fait rien, dans deux

ou trois ans,

on va souffrir »

Denis Blin, de Modern'Optique

« Je passe un tiers de mon temps à essayer de recruter des gens », soupire Denis Blin, de Modern’Optique. « Aujourd’hui, il est impossible de trouver des collaborateurs formés. Alors je cherche des personnes avec des qualités de base : dextérité, capacité d’apprentissage… Nous, on va les former. » Le lunetier oyonnaxien désespère de voir se développer à proximité une offre de formation et des diplômes sur-mesure. Il poursuit : « Dans nos ateliers, on a encore des vieux de la vieille. Mais ils ont 60 ans. Si on ne fait rien, dans deux ou trois ans, on va souffrir. Venez travailler dans la lunette ! On se numérise, on propose des postes hautement qualifiés. »

La lunette a encore de beaux jours devant elle

Malgré la concurrence internationale, la lunetterie française résiste. Grâce à son héritage, grâce à son savoir-faire. Le marché français pèse 13 millions de montures vendues et 7 milliards d’euros chaque année. Issue de quelque 70 entreprises, la production bleu-blanc-rouge représente 2,5 millions de paires par an. La France dispose en outre d’un réseau de 6 000 ophtalmologistes, 42 000 opticiens, 14000 magasins d’optique dont 80 % d’indépendants.

L’écosystème industriel du massif jurassien, fait d’interdépendances et de collaborations, garde sa spécificité et surtout sa robustesse. On y trouve presque tout à portée de main. Et notamment de l’acétate de cellulose, vierge ou recyclé, chez le dernier fabricant français, Decoracet à Oyonnax.

La vallée fournit aussi de l’outillage et les accessoires pour les opticiens, à l’image des prestigieuses « marmottes » (valises, NDLR) Guichard fabriquées à Saint-Claude. Ou des systèmes de rangement et de présentation d’Optilook. Cette petite entreprise d’Arbent, fondée par Dona et Marc Lagier, s’inscrit aussi dans « la démarche de traçabilité » et les matériaux biosourcés.

« Les prévisions de vente nous annoncent une hausse de 45 % dans les 20 ans à venir ! »

Denis Blin, de Modern'Optique

Denis Blin prédit un avenir radieux à la lunette : « Les prévisions de vente nous annoncent une hausse de 45 % dans les 20 ans à venir ! En particulier à cause des écrans. » Le Conseil interprofessionnel de l’optique (CIO), auteur en mars 2022 du livre blanc « Santé visuelle en 2030 : voir plus loin ! », qualifie ce trouble de « sujet clé » qui « concerne aujourd’hui 30 % de la population et prend des allures de pandémie du fait du changement des modes de vie et des nouvelles sollicitations visuelles.

Les conséquences seront majeures, faute de dépistage et de correction optique adéquate, sur l’apprentissage et la réussite scolaire, dans la vie professionnelle ou pour certaines tâches du quotidien comme la conduite. » Et le CIO d’appeler de ses vœux un plan national de santé visuelle et de formuler un catalogue de propositions aux pouvoirs publics : organiser des dépistages et un suivi tout au long de la vie ; réduire les délais d’accès aux soins ; revaloriser le rôle et la formation de l’opticien ; soutenir la filière française ; réviser la prise en charge par la Sécurité sociale en tenant compte des enjeux industriels et en garantissant la transparence sur les équipements et les remboursements. Bien sûr, difficile de ne pas voir dans cette publication une action de lobbying.

Pour Henri Grasset, également co-président du CIO, le but poursuivi n’en est pas moins légitime : « Est-ce qu’on continue à vendre des lunettes panier “A” à 15 € ? Elles ne peuvent qu’être totalement délocalisées. A terme, on va tuer l’industrie. »