Covid-19 dans l'Ain:

les rumeurs et infox

passées au crible

C’est une véritable infodémie* qui s’est emparée des réseaux sociaux ces derniers mois. Qu’elle se nourrisse de désinformation, de fake news, de rumeur, de hoax ou bien encore d’infox, la post-vérité continue de faire appel à nos émotions et opinions plutôt qu’aux faits. L’intime conviction plutôt que la véracité.

Un virus contre lequel seuls l’esprit critique et l’art du doute peuvent lutter et face auquel personne n’est à l’abri : tomber dans certains pièges de manipulation (qu’elles qu’en soient leurs origines) n’a jamais semblé aussi simple ou tentant.

Notre site et nos réseaux sociaux, principalement Facebook et Twitter, regorgent, sous nos articles Covid-19 dans l'Ain, d’affirmations péremptoires, invérifiées ou invérifiables.

Nous avons identifié et isolé un certain nombre de ces allégations approximatives, erronées ou trompeuses, que nous avons demandé aux directions du centre hospitalier de Fleyriat et aux cliniques privées de Bourg et Ambérieu-en-Bugey de « débunker ».

Sources et liens à l’appui (Santé publique France, Insee, Data-gouv...), nous avons ainsi soumis ces assertions à l’épreuve des faits et des chiffres.

*Mot-valise formé de « information » et « pandémie » créé par l’Organisation mondiale de la santé pour la pandémie de Covid-19.

↪ « C’est juste une grosse grippe »

↪ « La grippe tue plus que le Covid »

C’est probablement l’une des toutes premières affirmations qui surgit de toutes parts dès le début de la pandémie.

La grippe fait en moyenne 9 à 10 000 morts chaque année. Soit cinq fois moins que l’actuel bilan du Covid-19 (51 914 décès au 27 novembre). L’épidémie de grippe 2019-2020 s’est exceptionnellement limitée à 3680 décès. Impossible d'obtenir des informations plus pertinentes au niveau local, l'Agence régionale de santé nous confirmant que « les données relatives aux décès liés à la grippe ne semblent pas être disponibles à l’échelle départementale. »

Cependant, comme l’explique Sibylle Stoecklin-Bernard de Santé Publique France, « malgré ce confinement exceptionnel, on a eu un bilan de mortalité (du Covid) en France qui dépasse la pire épidémie de grippe saisonnière qu’on ait eue depuis très très très longtemps » (AFP Factuel du 13/10/2020). Elle décrit un virus « beaucoup plus contagieux que la grippe saisonnière » et « qui provoque une mortalité prématurée […] La part de décès chez les moins de 75 ans est loin d’être négligeable, voire moins de 65 ans. »

« En 2018-2019, la grippe a fait 8 100 morts. Trop peu de mesures de prévention sont adoptées en France pour s’en protéger (faible taux de vaccination par exemple). La grippe n’est pas une référence de prévention envers les plus fragiles », note le docteur Nathalie Canu, Référent médical pour la crise Covid-19, chef du service d’infectiologie et chef du service Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) du CH de Bourg-en-Bresse.

↪ « Le Covid ne tue que les personnes âgées »

Le fait est avéré et confirmé depuis de nombreux mois : comme la grippe saisonnière, le Covid-19 est particulièrement meurtrier chez les plus de 60 ans (96 % des victimes dans l'Ain) et les personnes fragiles (comorbidités). Malgré tout, deux trentenaires, sept quadragénaires et neuf quinquagénaires sont décédés du Covid depuis le mois de mars dans le département (chiffres Santé publique France).

Docteur Nathalie Canu, référent médical de crise et infectiologue au centre hospitalier de Fleyriat de Bourg-en-Bresse / Photo Le Progrès Catherine AULAZ

Docteur Nathalie Canu, référent médical de crise et infectiologue au centre hospitalier de Fleyriat de Bourg-en-Bresse / Photo Le Progrès Catherine AULAZ

« A partir de quel âge est-on considéré comme une personne âgée ? » s'interroge le Docteur Canu. « 90 % des patients décédés en lien avec la maladie Covid ont plus de 65 ans, ce qui veut dire que 10 % des 49 000 morts ont moins de 65 ans avec des âges extrêmes qui vont de 15 ans à 100 ans, selon les chiffres nationaux. »

↪ « Les hôpitaux touchent

5000 euros de subvention

par cas Covid-19 déclaré »

C'est une rumeur au cynisme déconcertant: la spéculation du secteur de la santé et notamment du milieu hospitalier sur leurs décès covid-19. Bien évidemment, aucune prime, subvention ou autre bonus n'est alloué à la déclaration de cas. Qu'elle en serait d'ailleurs la justification et le but?

« Les hôpitaux, pendant cette période critique, ont été accompagnés par le biais de mesures financières exceptionnelles sous forme de dotation de l’Etat pour faire face aux surcoûts engendrés par la crise (achat d’équipements, recrutement de personnels médicaux et non médicaux, hausse de la consommation des médicaments) et pallier la baisse d'activité des soins autre que covid (chirurgie et médecine programmée) », détaille Frédérique Labro-Gouby, Directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Frédérique Labro-Gouby, directrice du centre hospitalier de Fleyriat, à Bourg-en-Bresse / Photo Le Progrès / Catherine AULAZ

Frédérique Labro-Gouby, directrice du centre hospitalier de Fleyriat, à Bourg-en-Bresse / Photo Le Progrès / Catherine AULAZ

« L’activité est la part prépondérante des financements des établissements en France. Ces mesures exceptionnelles sont en lien avec le rôle que chaque établissement doit jouer sur son territoire de façon décorrélée de toute donnée quantitative liée au décès des patients covid. »

Concernant les médecins, parfois accusés de bénéficier de « prime » au Covid, il semble nécessaire de préciser les cotations dans le cadre d’un test (RT-PCR ou antigénique) : la consultation est facturée 46 euros (cotation C2 « Prélèvement et management pour test antigénique COVID ») à laquelle peut s’ajouter, en cas de test positif, une majoration de 30 euros correspondant à la cotation MIS pour « majoration pour Information initiale et mise en place Stratégie thérapeutique ». Cette majoration valorise l’annonce du test positif, la prescription des tests pour les cas contact proches (personnes résidant au domicile du patient), l’information donnée au patient sur les mesures barrières, l’enregistrement dans l’outil « Contact Covid » du patient et des cas contact proches (personnes partageant le même domicile que le patient).

↪ « Les cliniques privées ne prennent pas de cas Covid-19 »

Élodie Calderon, directrice de l'hôpital privé d'Ambérieu-en-Bugey est un brin agacée par cette affirmation : « Les patients Covid-19 on les reçoit, c’est archi-faux de dire qu’on ne les prend pas en charge. L’hôpital d’Ambérieu a joué un rôle très important dans la prise en charge des patients en médecine Covid-19. On a un service d’urgence qui accueille une partie significative de ces cas. »

Depuis le début de la pandémie, la capacité des services de réanimation a suivi la courbe des admissions. La clinique Convert a dû augmenter son nombre lits de réanimation de 10 à 15.

À noter que les unités dédiées aux malades Covid-19 ont aussi vu leur nombre de lits augmenter. Ainsi la clinique Convert a porté de 15 à 25 le nombre des lits de son unité Covid-19.

Depuis le début de la crise, la coopération de l’ensemble des acteurs hospitaliers du territoire a été mise en oeuvre. L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a désigné le CH de Bourg-en-Bresse comme pilote de la coordination territoriale. L’ensemble des établissements publics et privés se sont réunis pour organiser les prises en charge des patients et adapter leur organisation aux besoins.

Ainsi, comme le précise Frédérique Labro-Gouby, directrice du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, « les établissements exerçants une activité de médecine, chirurgie et disposant d’un service d’urgence se sont rencontrés de manière bi-hebdomadaire pour coordonner leur montée en charge en lits de médecine et de soins critiques (CH de Bourg-en-en-Bresse, CH du Haut-Bugey, Clinique Convert, Hôpital privé d’Ambérieu). Ensuite, afin de fluidifier les parcours de prise en charge des patients Covid+ et non Covid, les établissements publics et privés disposant d’une activité de soins de suite et de réadaptation ont adapté leur capacité pour accueillir rapidement les patients le nécessitant (CH de Bourg-en-Bresse, CH de Pont-de-Vaux, CH public d’Hauteville, Clinique des Arbelles, Centre ORCET Mangini, CH Ain Val de Saône, CH de Meximieux). Une cellule de régulation territoriale pour gérer l’aval de l’hospitalisation pour les patients de réanimation a été mise en place. Elle a permis de trouver rapidement des solutions de sorties d’hospitalisation pour les patients ne nécessitant plus de soins intensifs en restant au plus proche de chez eux dans l’Ain. »

↪ « Il n’y a pas plus de tensions hospitalières que d’habitude »

La directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse balaie de la main ces insinuations. « Les chiffres liés à la Covid-19 dans notre département sont sans équivoque. L’ensemble des établissements ont fait face à des pics de prise en charge de patients très importants, notamment en soins critiques et réanimation. »

En temps normal, l’unité de soins critique du CH de Bourg-en-Bresse compte 12 lits de réanimation et 8 lits de soins continus. Depuis le début de la crise, afin d’adapter la prise en charge des patients Covid+, le nombre de lits de réanimation a été augmenté par pallier à 15, 18, 20 et 24 lits de réanimation et 5 lits de soins continus, soit plus qu’un doublement des moyens.

Des patients atteints du Covid-19 transférés fin octobre vers des hôpitaux de la Région Pays de la Loire.

Des patients atteints du Covid-19 transférés fin octobre vers des hôpitaux de la Région Pays de la Loire.

« 21 évacuations sanitaires ou médicales (EVASAN) de patients vers d’autres hôpitaux ont dû être organisées en lien avec l’Agence régionale de santé pour conserver en continu la possibilité d’admettre de nouveaux patients », précise encore Madame Labro-Gouby.

La clinique privée Convert de Bourg-en-Bresse, mobilisée ici lors de la première vague. Archive Progrès/Laurent THÉVENOT

La clinique privée Convert de Bourg-en-Bresse, mobilisée ici lors de la première vague. Archive Progrès/Laurent THÉVENOT

À la clinique privée Convert, de Bourg-en-Bresse, que ce soit pour la première ou la deuxième vague, les chirurgies programmées ont été rapidement arrêtées. Le 22 octobre dernier, en pleine deuxième vague, l'arrêt de ces opération était annoncé avec seulement le maintien des urgences et des diagnostics de cancérologie.

Pour faire face à la tension hospitalière, le service réanimation de la clinique, initialement dotée de 10 lits, a dû en installer de nouveaux, pour arriver à 15 places en réanimation. Et dédier 25 lits à un service complet de médecine Covid-19. À ce jour, ce sont plus de 160 patients qui ont été pris en charge entre les urgences, la réanimation et le secteur de médecine Covid-19, à Convert.

↪ « Il n’y a pas de surmortalité, pas plus de décès que les autres années »

Là encore cette affirmation ne résiste pas à l’examen des faits. Durant la première vague (1er mars au 30 avril), la surmortalité dans l’Ain a atteint 26% tandis qu’entre le 1er septembre et le 16 novembre 2020, 1173 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés dans le département (statistiques à la date du 27 novembre). Une hausse de 32% par rapport à 2019 (887 décès).

Plus probant encore, la comparaison au cœur de la deuxième vague (période du 16 octobre au 16 novembre) : + 81,3%.

« Il est impossible de dire le niveau de surmortalité que nous atteindrons alors que l'année n'est pas terminée », martèle le docteur Nathalie Canu. « Les chiffres présentés par l’Insee sont sans équivoque : entre le 1ᵉʳ septembre et le 9 novembre 2020, 125 818 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France à la date du 20 novembre, soit 12 % de plus qu’en 2019 et 14 % de plus qu’en 2018. Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines.»

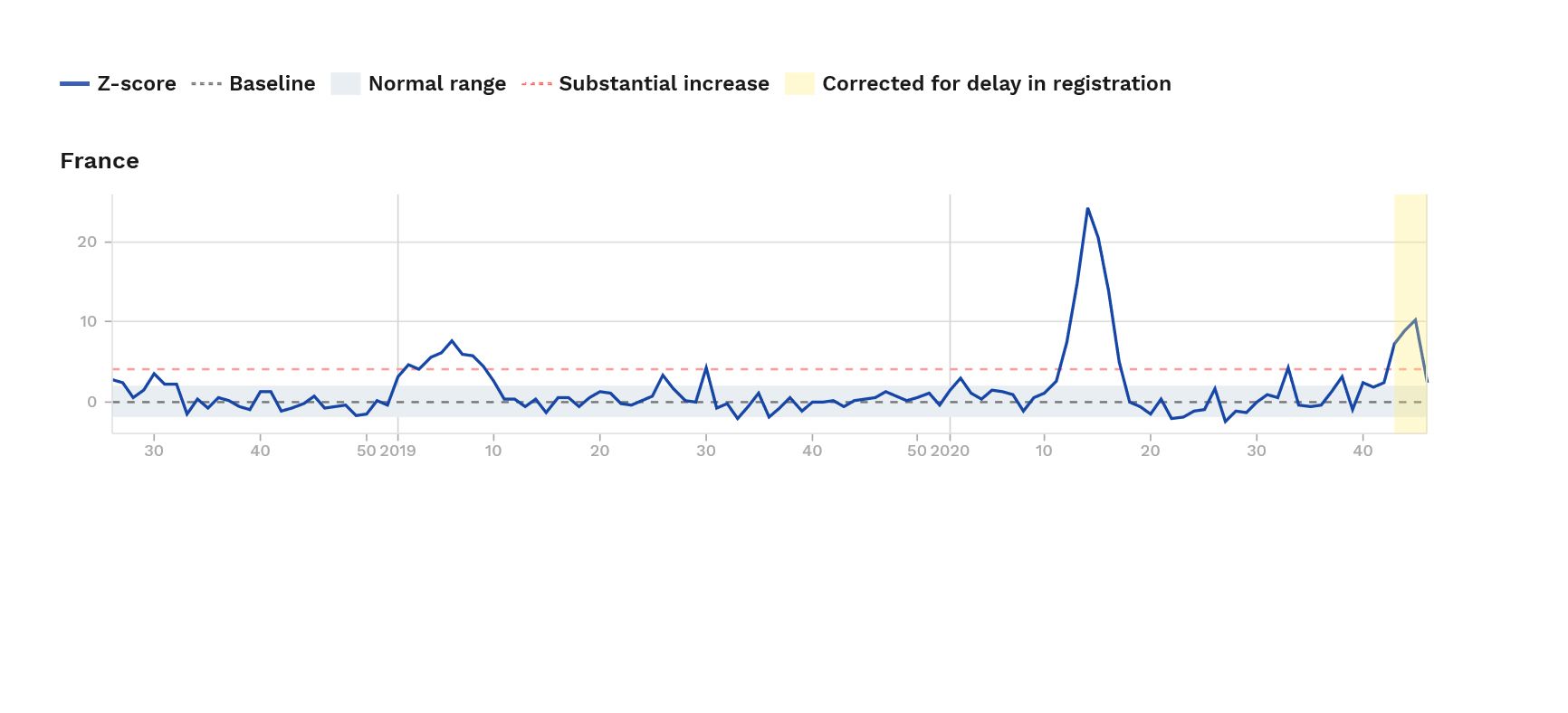

À noter que grâce à l'indicateur européen Euromomo, qui compile et compare les chiffres officiels de la mortalité de 24 pays européens, on peut voir facilement que les pics de mortalité observés dans les pays les plus frappés par l'épidémie sont 1,5 à 4 fois supérieurs à la mortalité observée durant les habituelles périodes grippales de l'hiver.

↪ « Les masques ne servent à rien.

Ils ne sont pas efficaces »

Depuis l’instauration du port généralisé du masque dans des lieux publics et les secteurs dits « à risque » (écoles, entreprises, etc.), de nombreuses voix s’élèvent et s’unissent contre le port du masque. Allant jusqu’à remettre en cause son efficacité et son utilité.

« Dites non à la dictature du masque. Nous ne sommes pas des moutons… » Ce genre de discours se retrouvent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook où les groupes anti-masques pullulent. Mais quels sont les arguments contre le masque ? Sont-ils imparables ? Penchons-nous sur trois d’entre eux qui ressortent le plus fréquemment.

« Le masque entraîne un manque d’oxygène »

Cette affirmation revient souvent dans les discours anti-masques. Elle est fausse : « Un masque chirurgical ou en tissu n’est pas hermétique : il ne colle pas à la peau et laisse l’oxygène circuler librement. » (AFP Factuel du 15 juillet 2020).

« Le masque ne protège ni son porteur ni les autres »

Faux. Le masque protège à la fois le porteur du masque, et les autres : « Un masque chirurgical protège des particules de plus de 5 microns ce qui est le cas des gouttelettes de postillons et de salives que nous projetons lorsque nous parlons, crions, chantons, toussons, éternuons, etc. », explique le docteur Nathalie Canu, référent médical pour la crise Covid-19 au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Son principal avantage est de stopper les gouttelettes (notamment les postillons) qui peuvent être porteuses du coronavirus, qu'elles soient émises par le porteur du masque ou par des tiers.

« Le masque permet aussi bien de filtrer ce qui sort de la bouche d’une personne que ce qui pourrait y entrer puisque le filtre est efficace dans les deux sens », rajoute le docteur Canu.

« Le masque détériore le système immunitaire »

Encore une fois, cette affirmation est fausse. « Les masques ne diminuent pas l’apport en oxygène et n’augmentent pas l’apport en dioxyde de carbone. Ils n’ont donc aucun impact sur le système immunitaire » (AFP Factuel du 15 juillet 2020).

↪ « Les patients souffrant d’autres pathologies lourdes sont déclarés à tort décédés du Covid »

C'est l'une des polémiques qui alimentent le plus les réseaux sociaux: les patients, et nomment les résidents d'Ehpad, décédés en milieu hospitalier ou en établissement médico-sociaux sont-ils vraiment morts du Covid? Une question qui en appelle une autre: les 2/3 de ces personnes seraient-elles décédées dans l'année sans le Covid comme l'affirment certains?

La comptabilisation des décès s'effectue par deux biais. Pour les établissements de santé, il provient du dispositif Si-vic (Système d’information pour le suivi des victimes), mis en place suite aux attentats de novembre 2015. Comme l'explique Libération dans un article du 24/11/2020, ce système a présenté ses limites. « Si-vic recense un patient Covid décédé, pas un patient décédé du Covid », selon un cadre d’une agence régionale de santé.

Pour les Ehpad et EMS, c'est le système Voozanoo, renseigné directement par l’établissement. Un système qui aurait pu surévaluer le nombre de décès covid dans les Ehpad comme le reconnaît Santé publique France dans un communiqué de juillet 2020. « La mortalité associée au Covid-19 estimée à partir des sources hospitalières (SI-VIC) et en établissement médico-sociaux (EHPAD/EMS) est susceptible d’être surestimée. En effet, les décès déclarés par les EHPAD/EMS n’ont pas fait systématiquement l’objet d’une confirmation biologique d’infection à SARS-CoV2. Dès lors qu’un foyer d’au moins un cas d’infection à SARS-CoV2 était identifié dans un établissement, l’établissement déclarait quotidiennement, parmi d’autres indicateurs, le nombre de décès survenus dans l’établissement. En l’absence de tests PCRs systématiques, certains décès déclarés ont probablement été à tort associés à la COVID-19. »

Seuls l'Inserm et le CépiDC (centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès) pourront dans quelques mois et sur la foi des certificats de décès, proposer une analyse plus fine et pertinente des données proposées actuellement.

« Le covid a pu précipiter certains décès, plus rapidement que la maladie chronique ou lourde - dont souffrait la personne - ne l'aurait fait naturellement », confirme encore le Docteur Nathalie Canu du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. « Un patient atteint d’un cancer et touché par le covid a pour cause première du décès le covid. Cependant, les maladies associées sont toujours inscrites en cause secondaires sur les certificats de décès donc nous aurons des réponses très précises sur la mortalité dans les populations fragiles (immunodéprimées, atteintes de maladies chroniques…) dans les deux ans à venir. »

Le billet d'humeur du docteur Beynat, pneumologue à la clinique privée Convert

Confrontée à ces affirmations, Caroline Beynat, pneumologue à la clinique Convert, pousse un coup de gueule.

« Au cours de la crise sanitaire lié au Sars-CoV2, nous avons échappé à presque tout…. Sauf à l’irrationnel. Sommes-nous si peu considérés que nous soyons obligés de justifier des chiffres pour prouver notre engagement ? Les médecins, dans leur ensemble, se sont mobilisés, à leur échelle, pour soigner leurs patients. Nous nous sommes mobilisés car c’est notre métier, c’est pour ça que nous avons été formés. Rien de plus, rien de moins.

« Nous nous sommes mobilisés car c'est notre métier »

S’ils sont nécessaires, les chiffres concernant l’implication des cliniques, dont la clinique Convert, dans la gestion de la pandémie sont disponibles et consultables ; tout comme ceux liés à surmortalité due au Covid-19 jusqu’aux données sur les vaccins. Ces derniers chiffres sont à interpréter par des spécialistes car l’épidémiologie est un métier.

Quant aux théories d’une vérité cachée, est ce bien raisonnable de s’y attarder ? Cette crise nous a montré l’importance de la relation privilégiée médecin-patient. Elle est fondamentale pour étayer une réflexion collective et individuelle autour des traitements, du vaccin, des moyens de prévention tel que le port du masque et enfin dans l’accompagnement de la fin de vie.

« Cette crise nous a montré l'importance de la relation privilégiée médecin-patient »

La relation médicale est un colloque singulier, "rencontre d’une conscience et d’une confiance". Elle est basée sur la confiance. J’incite donc chaque personne à interroger son médecin, son spécialiste autour de ces sujets et de se faire une idée propre. Loin de tout impératif catégorique, de complotisme et d’apriori.

L’Homme est un être de relations. Nous ne pouvons vivre sans le rapport à l’autre. Les réseaux sociaux et les fake news ne pourront remplacer cette relation. »

Docteur Caroline Beynat, pneumologue à la clinique privée Convert. Archive Progrès/Laurent THÉVENOT

Docteur Caroline Beynat, pneumologue à la clinique privée Convert. Archive Progrès/Laurent THÉVENOT

Sur les réseaux sociaux, « la véracité est avant tout celle de l’émotion »

Psychologue et psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, Michaël Stora décrypte pour nous les ressorts des fake news et leur viralité sur les réseaux sociaux.

Michaël Stora, comment peut-on expliquer que l’internaute, le lecteur, accepte, parfois sans retenue, ces infos, ne cherche pas, à les vérifier avant de les commenter ou de les partager ?

« On est dans un mécanisme qui existait déjà avant. Internet est aussi un facilitateur, un amplificateur et un révélateur. Là où les choses deviennent de plus en plus complexes, c’est cette capacité à vérifier toutes ces infox. On peut se dire qu’il y a une forme de rencontre entre une personne prête à entendre ces rumeurs qui vont, entre guillemets, confirmer un dire qui va être avant tout teinté d’émotion, d’affect et non plus du tout de raison. D’une manière globale, la plupart des êtres humains, sauf peut-être ceux qui ont une démarche intellectuelle, c’est-à-dire de faire des liens, de finalement chercher à la source, ne veulent pas chercher la source. Moi je peux vous dire qu’en tant que psychanalyste, notre boulot c’est d’aller trouver la source pour essayer d’arranger un problème mais la plupart du temps on est dans une société où finalement on recherche des pansements. Et donc ces infox sont comme des pansements qui vont venir soigner, colmater un paradoxe, une déraison, voire une névrose que l’on a pu voir lorsqu’il y a eu les attentats. Beaucoup de gens, des jeunes de la communauté musulmane n’ont pas supporté l’idée même que d’autres musulmans puissent commettre des choses monstrueuses et donc ont adhéré à des thèses délirantes sur l’idée que tout cela était une mise en scène. Et finalement c’est parce que derrière il y a l’idée que c’était insupportable et que au fond c’est une manière de rejeter à l’extérieur, c’est une sorte de mécanisme de clivage qui fait qu’en clivant les choses on va finalement mettre d’un côté une hypothèse qui va venir protéger quelque part son propre moi. Donc c’est finalement un mécanisme de défense, une résistance, suite à quelque chose d’une situation qui nous confronte à quelque chose d’insoutenable. Il y a un moment où la vérité est insupportable. On va trouver des solutions que d’autres vont amener pour des raisons de manipulation. C'est quelque chose qui existait déjà avec certains films de propagande il y a longtemps, avec l’avènement des images auxquelles on peut faire dire ce que l’on veut.

Quand on réfléchit aux mécanismes comme le racisme, en psychologie on sait que je vais projeter sur l’autre quelque chose de moi que je n’accepte pas. Donc souvent les mécanismes sont liés à des mécanismes de défense assez archaïques qui sont le sentiment de persécution et aussi d’une certaine manière le déni. Finalement, il faudrait faire sauter ces deux mécanismes là. Mais la raison ne l’entend pas. On le voit d’ailleurs ; les gens qui colportent les fake news vont surtout jouer, entre autres, sur l’émotion. J’ai voulu regarde le documentaire « Hold-up » et c’est assez intéressant de voir que on va tenter de mettre en avant des paroles de, entre guillemets, « scientifiques ». Après quand on va sur internet voir qui sont ces personnes on s’aperçoit qu’il y avait déjà un passif de personnalités habituées à agiter la peur. Et en même temps, et c’est aussi une grammaire que l’on utilise beaucoup dans les documentaires, l’« émotion pure ». Étrangement on voit comment la véracité est avant tout celle de l’émotion. Et évidemment tout fait politique, social, culturel ou autre va faire écho avec cette dimension émotionnelle et les gens qui vont y croire sont des personnalités qui déjà, préalablement, avaient envie d’entendre cela pour justifier une position qui était celle du déni. »

Donc si l’émotion des personnes est prédominante dans la perception des infox, le travail de fact checking, de débunkage mis en œuvre peut-il être efficace ?

« La personne est prise dans un conflit entre la vérité et le mensonge pour dire cela simplement et le mensonge sert sa cause. Il se retrouve confronté à des dires dont la source est finalement traditionnelle comme les médias classiques que ce soient les journaux ou le journal télévisé (même si malheureusement il y a eu dans l’histoire des journaux télévisés avec des mises en scène et qui ont desservi la cause même des médias). Le combat du journaliste, qui est de recouper les infos et de montrer que c’est une fake news, est essentiel et peut, pour des gens qui sont à la lisière de cette tentation d’aller vers les fake news, les faire revenir à la raison avec ce que cela implique comme désillusion et donc de tristesse. Ce n’est jamais simple de voir la vérité. Ce travail de désillusion, amène à comprendre qu’au bout du compte on s’est fourvoyé dans une information. Les fake news utilisent des ressorts fictionnels très puissants dont on est abreuvé sur les réseaux sociaux. Et on préfère la fiction à la réalité à certains moments. Même si on découvre que finalement lors des procès certains politiques sont des pourris totaux et que ça ne peut que favoriser l’idée de sentiment de tendance paranoïaque qui existe chez tout à chacun. Concernant le Covid, rares étaient les médecins qui évoquaient qu’ils ne savaient pas. Et pourtant l’une des bases de travail d’un scientifique est le doute. Ça fait partie de son travail de reconnaître qu’il s’est planté. C’est quelque chose dans le domaine de la science. Mais néanmoins y’a aussi, il y a le piège de vouloir des réponses alors que parfois on ne sait pas. »

Parallèlement à ces fake news, les commentaires, sous les posts Facebook notamment, atteignent un niveau de violence rarement atteint. Comment l’explique-t-on ?

« Il y a une forme, banalement, de désinhibition puissante sur les réseaux sociaux dans les interactions sociales. C’est assimilable aux discussions de comptoir : on peut faire le rapprochement sur l’idée que toute la journée, tout à chacun, nous sommes contraints à une forme de soumission à un contrat social, une forme d’hypocrisie sociale. Peut-être d’autant plus lorsque l’on bosse au service des autres. Donc souvent le soir, lorsque l’on se retrouve derrière son écran, on est à l’abri du regard de l’autre mais aussi on est à l’abri de certaines instances que normalement nous avons intégrées que sont, du côté de ce que la psychanalyse a nommé, entre autres, le « sur-moi ». Le sur-moi étant au fond ces sortes de garde-fou, barrière qui permettent d’intégrer une forme d’autorité qui fait que notre fonction n’est pas de détruire l’autre. On est donc à l’abri des instances du sur-moi et d’idéal du moi qui sont deux instances que l’on a intégrées dans notre enfance. Et, étrangement, derrière son écran, « masqué », on s’autorise évidemment à être ce que, peut-être, on est profondément mais ce que d’habitude on n’ose pas être. La personne se retrouve à libérer ce que d’habitude elle réprime. Pour le meilleur mais aussi évidemment pour le pire. »

Retrouvez la version audio de cet entretien ci-dessous

Sources et liens

La carte exploitant les données de Santé publique France

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees

Les données hospitalières mises à jour quotidiennement

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/

Le bilan épidémiologique régional hebdomadaire de Santé Publique France

https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point%20epidemiologique&publications=donn%C3%A9es®ions=Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes&sort=date

Les données du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc Inserm)

https://www.cepidc.inserm.fr/

Les données relatives aux résultats des tests virologiques Covid-19

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-resultats-des-tests-virologiques-covid-19/

L'observatoire Géodes (données de santé publique)

https://geodes.santepubliquefrance.fr/

Le nombre de décès quotidiens (mis à jour au 20 novembre 2020)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487988?sommaire=4487854